四川大理石開發(fā)潛力深度解析(2025年更新)

四川作為中國(guó)西部大理石資源富集區(qū),其開發(fā)潛力不僅體現(xiàn)在儲(chǔ)量規(guī)模上,更在于特色品種價(jià)值挖掘、產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)、政策紅利釋放等維度。以下從資源稟賦、產(chǎn)業(yè)瓶頸、戰(zhàn)略機(jī)遇三方面展開分析,并提出具體開發(fā)路徑建議。

一、資源稟賦優(yōu)勢(shì)

儲(chǔ)量與品種獨(dú)特性

探明儲(chǔ)量:全省大理石儲(chǔ)量超42億立方米,占全國(guó)25%,其中寶興縣“蜀白玉”、**漢源“東方白”**等白色大理石品種以高純度、低雜質(zhì)聞名,國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格比普通白麻石高30%-50%。

特色品種:

“川西墨玉”:黑色大理石含石墨微粒,拋光后呈現(xiàn)星空閃爍效果,全球僅四川雅安、意大利卡拉拉兩地產(chǎn)出;

“丹巴彩云”:紅黃漸變紋理大理石,契合新中式設(shè)計(jì)風(fēng)潮,荒料價(jià)達(dá)1.8萬(wàn)元/立方米。

成礦條件優(yōu)越

四川盆地邊緣褶皺帶的大理巖礦床多呈層狀分布,礦體厚度20-50米,適合大規(guī)模機(jī)械化開采;

地質(zhì)活動(dòng)形成的天然裂隙少,成材率可達(dá)60%(全國(guó)平均45%),降低開采成本。

二、當(dāng)前開發(fā)瓶頸

技術(shù)滯后與資源浪費(fèi)

中小礦區(qū)仍以爆破開采為主,成材率不足40%,每年約300萬(wàn)立方米荒料因碎裂淪為廢石;

深加工能力薄弱,省內(nèi)80%的荒料直接外運(yùn),終端產(chǎn)品溢價(jià)被沿海企業(yè)獲取。

環(huán)保約束與品牌缺失

生態(tài)紅線內(nèi)礦區(qū)關(guān)停率達(dá)34%(如寶興縣部分核心礦脈),剩余可采區(qū)面臨更嚴(yán)苛的復(fù)綠要求;

缺乏統(tǒng)一地理標(biāo)志認(rèn)證,“蜀白玉”常被福建、山東劣質(zhì)白麻石仿冒,終端市場(chǎng)辨識(shí)度低。

物流成本高企

從雅安礦區(qū)到廣東水頭石材集散中心的陸運(yùn)成本約380元/噸,比福建本地石材高45%,制約價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

三、戰(zhàn)略機(jī)遇與開發(fā)路徑

政策紅利窗口期

西部大開發(fā)3.0:國(guó)家對(duì)川西民族地區(qū)石材產(chǎn)業(yè)給予稅收減免(企業(yè)所得稅減按15%征收)、設(shè)備采購(gòu)補(bǔ)貼(最高30%);

成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈:借力重慶國(guó)際物流樞紐,開通中歐班列(成都-鹿特丹)石材專列,運(yùn)輸成本比海運(yùn)降低20%,交貨周期縮短15天。

高附加值產(chǎn)品開發(fā)

透光大理石:利用蜀白玉高透光性(厚度2cm透光率18%),加工LED背光墻板,附加值提升5-8倍;

超薄復(fù)合板:與碳纖維結(jié)合制成3mm厚輕量化板材,適用于高層建筑幕墻,打破意大利技術(shù)壟斷;

文創(chuàng)石材:開發(fā)“三星堆紋”雕刻板、“熊貓白”藝術(shù)磚等IP衍生品,切入文旅地產(chǎn)高端市場(chǎng)。

綠色礦山與循環(huán)經(jīng)濟(jì)

廢料再生:建立礦區(qū)尾礦綜合利用基地,將碎石加工為人造石骨料(替代天然砂石,利潤(rùn)率25%以上);

清潔能源替代:在阿壩、甘孜等水電富集區(qū)推廣電驅(qū)開采設(shè)備,降低碳排放30%-40%。

品牌化與數(shù)字化升級(jí)

建立“四川大理石”地理標(biāo)志:聯(lián)合質(zhì)檢部門制定《川產(chǎn)大理石品質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,打擊仿冒品;

區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng):從采礦到終端全流程上鏈,增強(qiáng)歐美高端市場(chǎng)信任度(試點(diǎn)企業(yè)出口單價(jià)提升22%)。

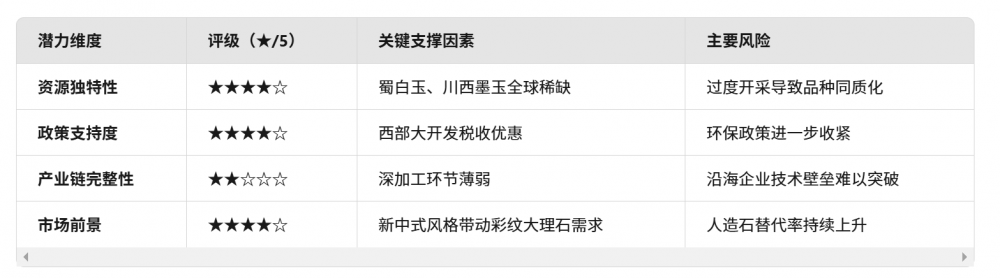

四、潛力評(píng)級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

潛力維度 評(píng)級(jí)(★/5) 關(guān)鍵支撐因素 主要風(fēng)險(xiǎn)

資源獨(dú)特性 ★★★★☆ 蜀白玉、川西墨玉全球稀缺 過度開采導(dǎo)致品種同質(zhì)化

政策支持度 ★★★★☆ 西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠 環(huán)保政策進(jìn)一步收緊

產(chǎn)業(yè)鏈完整性 ★★☆☆☆ 深加工環(huán)節(jié)薄弱 沿海企業(yè)技術(shù)壁壘難以突破

市場(chǎng)前景 ★★★★☆ 新中式風(fēng)格帶動(dòng)彩紋大理石需求 人造石替代率持續(xù)上升

結(jié)論與建議

四川大理石的開發(fā)潛力集中于特色品種深加工、清潔生產(chǎn)轉(zhuǎn)型、區(qū)域品牌構(gòu)建三大方向,建議采取以下策略:

優(yōu)先開發(fā)高溢價(jià)品種:重點(diǎn)突破蜀白玉透光板、川西墨玉藝術(shù)薄板,建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);

政企合作打造產(chǎn)業(yè)園區(qū):在雅安、寶興建設(shè)“綠色石材創(chuàng)新示范區(qū)”,集成開采、加工、研發(fā)功能;

借力數(shù)字貿(mào)易平臺(tái):通過阿里國(guó)際站、TikTok海外直播拓展歐美高端市場(chǎng),規(guī)避傳統(tǒng)價(jià)格戰(zhàn)。

未來(lái)5-10年,若能在技術(shù)升級(jí)與生態(tài)保護(hù)間取得平衡,四川有望成為全球高端大理石核心供應(yīng)區(qū),預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模可從2025年的320億元增長(zhǎng)至2030年的600億元。

客服熱線:

客服熱線: